2025年诺贝尔物理学奖即将揭晓,这不仅是全球学术界的一大盛典,更引起了无数科学爱好者的高度关注。近期,德国科学家David P. DiVincenzo 和瑞士科学家Daniel Loss凭借他们提出的量子点中电子自旋作为量子位的量子计算理论——Loss-DiVincenzo 模型,获得了被誉为诺贝尔奖风向标的“引文桂冠奖”奖项。

2025年诺贝尔物理学奖即将揭晓,这不仅是全球学术界的一大盛典,更引起了无数科学爱好者的高度关注。近期,德国科学家David P. DiVincenzo 和瑞士科学家Daniel Loss凭借他们提出的量子点中电子自旋作为量子位的量子计算理论——Loss-DiVincenzo 模型,获得了被誉为诺贝尔奖风向标的“引文桂冠奖”奖项。诺奖级研究“量子点”与诺奖级研究“量子信息科学”相融合,催生了本年度“引文桂冠奖”的荣誉之选,也让人们不禁猜测:这是否会是今年诺贝尔物理学奖的大热门?

自2002年设立以来,“引文桂冠奖”基于Web of Science数据库中研究成果及引文表现,评选出涵盖生理学/医学、物理、化学及经济学领域的年度顶尖科学家。至今已有83位“引文桂冠奖”得主最终获得诺贝尔奖,其中13人更是在同年实现“零时差”摘奖。

01、量子点与量子信息科学:双诺贝尔奖的加持

2022年10月4日,Alain Aspect, John F. Clauser 和 Anton Zeilinger三位科学家因验证“量子纠缠”而获得诺贝尔物理学奖。他们利用纠缠光子进行实验,首次实证量子力学违反贝尔不等式,开启了量子信息时代的大门,推动了量子计算、通信等前沿技术的发展。其中,量子计算能够在合理的计算时间内解决传统计算机无法解决的某些特定问题。

2023年10月4日,Moungi G. Bawendi, Louis E. Brus和Alexei I. Ekimov三位科学家因“发现和合成量子点”而获得诺贝尔化学奖。量子点又称半导体纳米微晶,是一种半径小于或接近激子波尔半径,能够将激子在三个空间方向上束缚住的半导体纳米材料。量子点的发现和合成技术的突破,不仅证明了量子点在化学和物理学上的基础性作用,也为其在量子计算和量子信息处理中的实际应用提供了重要支持,使其成为未来量子计算机的核心组成部分。

02、量子点与量子计算的融合:量子计算的技术核心

一台量子计算机的基本逻辑单元被称为量子比特(Qubit),与传统计算机的二进制数字比特(Bit)相对应。量子计算机的高速运转依赖于传统比特所不具备的特征:量子比特的叠加性和纠缠性。基于这些性质,在某些量子算法中,量子计算能够在同一时间处理多个输入状态。同时,某些特定问题的解涉及子系统之间的高度相关性,经典的独立比特很难表达这些复杂的相关结构。

一个量子比特可以用一个两能级量子系统来实现,量子计算机的研究一直在不同的物理平台中寻求满足所有要求的物理量子比特,但均具有一定的局限性。直至1998年,Loss和DiVincenzo提出使用限制在二维电子气体中量子点的单电子自旋作为量子比特,通过外界的磁场带来塞曼能量使得自旋态劈裂,形成一个两能级的量子系统。这一创新性理论为量子计算提供了一个全新的方向,量子点不仅可以作为量子比特的载体,还可以通过量子点之间的相互作用来执行量子门操作,构建量子计算机的逻辑体系。而电子自旋的量子态可以通过外部磁场或电场的调节被精确控制,为量子计算机的实现提供了关键技术。

03、量子点的未来:多元引领新时代

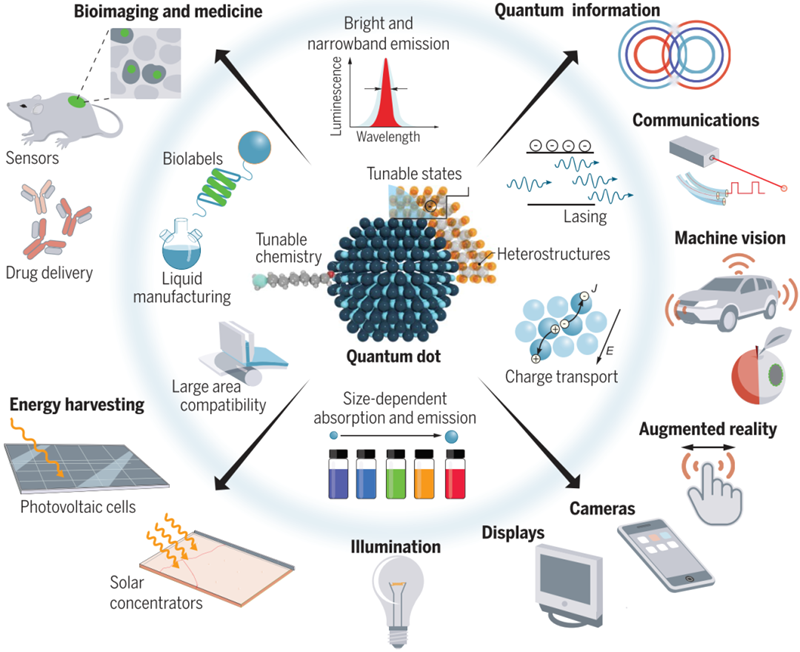

纵观现代科学技术的发展历程,不难发现材料科学是新兴技术的基础。新材料的出现和突破往往能够带动一个研究领域和技术的跨越式发展。自从量子点材料诞生以来,其已经在显示、照明、能源存储和生物医药等领域表现出极高的应用价值,尤其是量子点液晶显示技术取得了成功的产业化应用。随着量子点材料科学研究的不断深入,新型量子点材料如钙钛矿量子点的涌现,未来可能会在量子计算、量子通讯和人工智能等新兴领域带来前所未有的新技术和新突破。

图半导体量子点应用领域示意图